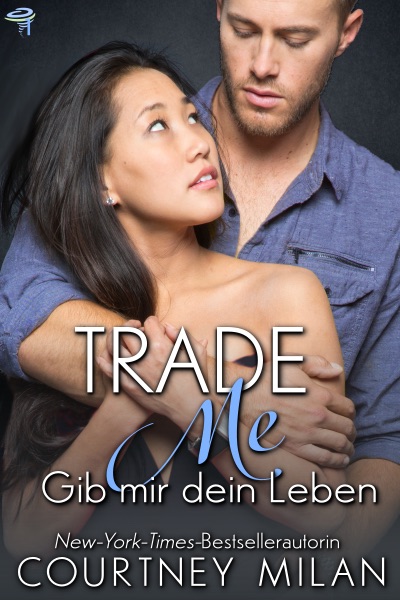

Trade Me - Gib mir dein Leben

Erscheinungsdatum 25.5.2014

Originaltitel: „Trade Me“

Als Sohn eines IT-Multimilliardärs hat Blake Reynolds alles, was man sich nur wünschen kann. So wirkt es zumindest von außen, doch in Wahrheit ist Blakes Leben alles andere als perfekt. Selbst für den heißersehnten Collegebesuch musste er sich mühsam gegen seinen willensstarken Vater durchsetzen. Am College trifft Blake auf Tina Chen, deren forsche Art ihm sofort gefällt. Und in Blake reift eine Idee: Wenn er nur für einige kurze Wochen mit Tina das Leben tauschen könnte, wären alle seine Probleme zu bewältigen.

Tina Chen fehlt es an allem. Neben Studium und Job kümmert sie sich um ihre ganze Familie und träumt von einem Leben ohne ständige Geldnot und Sorgen. Da kommt ihr Blakes Angebot, bis zum Semesterende in sein Luxus-Apartment zu ziehen und sein Einkommen zu erhalten, gerade recht.

Doch je mehr Zeit Blake und Tina miteinander verbringen, desto näher kommen sie sich. Aber trotz der ‒ nicht nur körperlichen ‒ Anziehung zwischen den beiden bleibt die Frage: Gibt es eine Chance für eine arme Studentin aus einer chinesischen Einwandererfamilie und den Sohn eines der reichsten Männer der Welt …?

Die Cyclone-Serie

1. „Trade Me“ |

2. „Hold Me“ |

3. „Find Me“ |

4. „Keep Me“

„Adams Buch“

Auszug

Tina

Der heutige Tag wird bestimmt gut.

Es gibt allerdings noch keine äußerlichen Hinweise darauf. Graue gezackte Wolken jagen während meiner morgendlichen Busfahrt über den Himmel. Als ich bei meiner Haltestelle ein paar Blocks vom Rand des Uni-Campus entfernt ankomme, regnet es heftiger. Jetzt lassen die Autos beim Vorüberfahren feine Wasserschleier aufspritzen. Der Regenschirm in meinem Rucksack hat den Geist aufgegeben, sobald ich ihn herausgezogen habe, und ich habe noch keine Gelegenheit gehabt, den Stoff wieder an den Streben zu befestigen, weil ich noch etwa vierzehn Minuten von dem Raum entfernt bin, in dem in elf Minuten und neunundzwanzig Sekunden mein Seminar beginnt.

Der heutige Tag hat nicht sonderlich gut begonnen, und mein Stundenplan verheißt nur Schlimmeres. Am Nachmittag muss ich fünf Stunden arbeiten und in den nächsten zwei Tagen noch mehrere Hausarbeiten abgeben. Ich kann von Glück reden, wenn ich vor Mitternacht ins Bett komme.

Aber als Ausgleich zu dieser zweifelsfrei deprimierenden Liste gibt es einen Lichtblick: Ich trage meinen Lieblingspulli.

Ich weiß. Das macht so erst einmal nicht viel her. Aber hier sind die Fakten: Mein Lieblingspullover ist aus weißem Kaschmir. Er ist weich und warm. Ich habe ihn bei der Heilsarmee in Alhambra gefunden, als ich mir vor zweieinhalb Jahren Klamotten fürs College gekauft habe, und er war mit lachhaften $3,79 ausgezeichnet, obwohl er so aussah, als sei er ungetragen.

Ich habe zwanzig Minuten mit mir gerungen – und meiner Mom –, das Für und Wider abgewogen, ob ich ihn kaufen sollte oder nicht. Einerseits war es ein neuwertiger Kaschmirpulli für unter fünf Dollar, andererseits war er aus Kaschmir. Und weiß.

Und das ist der Grund, warum ich davon überzeugt bin, dass der heutige Tag gut werden wird. Neunundzwanzig Monate nach diesem Kauf habe ich den Pulli nicht nur immer noch, er ist auch völlig fleckenlos. Und lassen Sie sich sagen, Tina Chen ist gewöhnlich nicht sonderlich geschickt. Das heißt zweieinhalb Jahre ohne verschütteten Kaffee oder Spuren von heruntergefallenen Spaghetti. Es sind neunundzwanzig Monate ohne Toner-Unfälle bei der Arbeit, neunundzwanzig Monate, ohne dass mich jemand mit einem Stück Pizza in der Hand im falschen Augenblick angerempelt hat.

Meistens fühlt sich mein Leben mehr wie eine Live-Demonstration von Murphy’s Law an. Aber wenn ich meinen Lieblingspulli anhabe, gelingt mir wie durch Zauberhand alles, selbst das, was sonst garantiert schiefgeht.

Daher ja, der heutige Tag wird gut. Ich bin gewöhnlich nicht abergläubisch, aber ich kann fühlen, dass ich sich mein Glück in Stellung bringt. Der Regen lässt nach, und die Wolken werden dünner, während ich zu dem bewaldeten Rand des Campus gehe. Die Fußgängerampel springt genau in dem Moment auf Grün, an dem ich an der Kreuzung ankomme. Die Campus-Glocke spielt die Melodie von „Take Me to the River“, und obwohl mein Atem schneller geht, als ich schließlich bei Dwinelle ankomme, wo mein Seminar stattfindet, habe ich etliches der verlorenen Zeit wettgemacht. Ich muss nur noch diese eine regenfeuchte asphaltierte Fläche mit den aufgemalten weißen Linien überqueren.

Der Parkplatz ist voller nassglänzender Autos, zwischen denen ich hindurchgehe, wobei ich Pfützen mit ölig schillerndem Wasser ausweiche. Ich schaue ein letztes Mal auf meine Uhr. Noch drei Minuten. Eine Minute, um ins Gebäude zu kommen, und eine, um die Treppe hochzulaufen. Das schaffe ich.

Im einen Moment trete ich zwischen zwei Autos hervor und blicke dabei auf meine Armbanduhr, im nächsten zischt ein Stück schwarzlackierte Technik auf Rädern vorüber, viel zu schnell für einen Parkplatz. Das Auto rauscht dicht an mir vorbei und wirbelt eine hohe Fontäne Dreckwasser auf. Ich habe keine Zeit auszuweichen, ja, mir bleibt kaum die Sekunde, den Kopf abzuwenden. Wasser spritzt überall hin, durchnässt mich.

Der Wind frischt auf – oder vielleicht fühle ich nur die Kälte stärker an meinem Arm, weil ich bis auf die Knochen durchweicht bin. Ich wische mir übers Gesicht und fixiere wütend das Auto vor mir. Ich brauche einen Augenblick, stehe wie erstarrt auf dem Parkplatz, um zu begreifen, was passiert ist. Mir ist kalt. Ich bin nass. Und das heißt …

Ich sehe an mir herab, und es ist nicht nur mein Arm, der sich kalt anfühlt. Die ganze Welt scheint sich um mich herum in Eis zu verwandeln, und ich zittere und bebe.

Mein Pulli.

Dieser Mistkerl hat gerade schmutziges Wasser auf meinen Pulli gespritzt. Dunkle Flecken verunzieren den bis vor Kurzem makellos weißen Ärmel.

Einen Moment lang kann ich es nicht glauben. Es ist einfach nicht möglich.

Glauben Sie mir. So etwas passiert mir die ganze Zeit. Aber nicht meinem Pulli.

Scheiße, scheiße, scheiße.

Ich starre zu dem Auto. Es biegt elegant auf eine Stellfläche ein, von der ein Schild verkündet, der Platz sei für Besucher des Büros des Kanzlers reserviert. Wer auch immer hinter dem Steuer sitzt, wer den Schlitten fährt, ist off limits. Meine Hände ballen sich zu Fäusten, aber was soll ich tun? Irgendjemand Wichtiges anschreien, der einen Termin beim Kanzler hat?

Die Autotür geht auf, und der Fahrer steigt aus. Er ist groß gewachsen und sehr schlank, hat sandfarbenes blondes Haar. Er bückt sich ins Auto zurück und holt seine Tasche raus, dann schlägt er die Tür zu.

Er ist nicht der Kanzler. Und er ist noch nicht mal Besuch des Kanzlers. Und ich muss auch keine prophetischen Kräfte besitzen, um das zu wissen, denn ich kenne den Fahrer. Zum einen ist er auch in meinem nächsten Seminar.

Zum anderen ist er Blake Reynolds. Ja, der Blake Reynolds – der aus den niedlichen Kinderwerbefilmen, der Erbe von Cyclone Systems.

Bis jetzt hatte ich nichts gegen Blake Reynolds. Er sitzt eine Bank weiter. Unser Seminar hat vor zwei Wochen begonnen, und wir hatten ein- oder zweimal Blickkontakt. Er hat ein nettes Lächeln.

Wenn ich achtzig bin und mich nicht mehr um die Wahrheit schere, werde ich all den Kids, die mir zuhören, erzählen, dass es stimmt. Ja, ich hab Blake Reynolds gekannt, und wisst ihr was? Er war total in mich verknallt. Ihr hättet mich damals sehen müssen. Ich war ja so süß.

Aber jetzt bin ich zwanzig, und ich kann mir den Luxus nicht leisten, mich zu belügen. Und daher schaue ich ihm heute dabei zu, wie er über den Parkplatz geht, und bei der Erinnerung an sein Lächeln wird mir ganz flau. Blakes Lächeln ist wie ein Lotterie-Los. Es ist das Lächeln, das Tausende Leute unmögliche Träume träumen lässt. In Wahrheit ist es so gleichgültig wie das Wetter. Glück und Pech. Es ist egal. Er hat nie wirklich bemerkt, dass es mich gibt.

Ich habe nichts gegen Blake Reynolds, außer, dass er mich fast überfahren hat. Außer, dass ich jedes Mal, wenn er mich anlächelt, ein Prickeln von irgendwas in meinem Magen spüre, dabei habe ich gar keine Zeit für irgendwas, geschweige denn für irgendwas für Blake Reynolds. Ich habe nichts gegen Blake Reynolds, auch wenn man ihm offenbar tatsächlich gesagt hat, er dürfe auf dem Besucherparkplatz der Collegeleitung parken, verdammt noch mal. Ich habe nichts dagegen, dass der Graduierten-Betreuer, der für unseren Fachbereich zuständig ist, sich regelrecht bei ihm einschleimt und so tut, als wäre jedes seiner Worte in Stein gemeißelt.

Ich habe nichts gegen Blake Reynolds, außer, dass ich die nächsten Stunden frieren muss und das allein seine Schuld ist. Und dass er Ölflecken auf meinen Glückspulli gemacht hat.

Na gut. Ich gebe es zu. Ich habe etwas gegen Blake Reynolds.

Er betritt schwungvoll das Gebäude, während ich Wasser aus meinem Ärmel wringe. Er hat einen lässigen, geschmeidigen Gang, und er verschwindet zwischen den Glastüren, ehe ich etwas sagen kann. Ich folge ihm, während ich mit grimmiger Miene die Träger meines Rucksacks stranguliere und mir vorstelle, es sei sein Hals. Aber ich habe keine Zeit für irgendetwas anderes, als einfach hinter ihm ins Haus zu gehen, ein paar Treppen hochzulaufen und eine Toilette zu finden, wo ich dann verzweifelt mit allem an meinem Ärmel herumreibe, was ich auftreiben kann. Dreißig Sekunden überzeugen mich davon, dass Wasser und ein sich rasch auflösendes Papierhandtuch nichts werden ausrichten können.

Mit zwei Minuten Verspätung schlüpfe ich in den Seminarraum. Der Dozent – er hat uns gesagt, wir sollten ihn Fred nennen – wirft mir einen bösen Blick zu. Das Mädchen hinter mir schenkt mir ein verständnisvolles Lächeln, als ich mich setzte und weiter an meinem Pulli reibe.

„Scheißwetter, was?“, flüstert sie mir zu.

„Aber wirklich.“

Neben mir, keinen Meter entfernt schaut Blake zu mir. Eine Sekunde lang treffen sich unsere Blicke, und ich stelle mir vor, wie ich ihm meinen Rucksack ins Gesicht werfe. Aber er lächelt mich nur an – dieses gottverdammte Lotterielos-Lächeln –, als ob alles in bester Ordnung wäre.

Ich starre ihn finster an, aber er hat sich bereits abgewendet.

Natürlich. Er bemerkt immer noch nichts.

Ich nehme den Ordner aus meinem Rucksack, lege die wöchentliche Lektüre auf den Tisch neben mich und lehne mich zurück.

Das hier ist nicht wie mein Programmierkurs, wo ich mir dauernd Notizen machen muss. Das hier ist ein Kurs für Erstsemester, eine Einführungsveranstaltung, wo die Teilnehmer einfach … über das Gelesene reden. Ich studiere zwei Hauptfächer, beide mit hohen Anforderungen. Aus stundenplantechnischen Gründen habe ich es nicht geschafft, alle benötigten Veranstaltungen in den ersten beiden Jahren zu belegen. So kommt es, dass Blake und ich die Ältesten hier sind.

Das hier ist nur eine Diskussionsrunde, was heißt, die Teilnehmer – die Erstsemester-Teilnehmer, um genau zu sein – verwenden ihre Zeit darauf, ihre Theorie der Welt auszubreiten. Da praktisch keiner von ihnen irgendeine nennenswerte Lebenserfahrung vorzuweisen hat, neigen die Diskussionen dazu, hitzig und zudem naiv zu sein. Ich bin niemand, der gerne viel redet, daher sage ich in der Regel nichts, es sei denn, ich werde dazu aufgefordert.

In den letzten anderthalb Wochen haben wir über die Politik der sozialen Sicherung gesprochen, und heute sind Essensmarken dran. Alle reden ganz ernst und akademisch über Themen, die nicht den geringsten Bezug zu ihrem täglichen Lebens haben. Ich weiß nicht, ob ich mit meiner Erfahrung allein bin – ich kann ja nicht die Einzige hier sein, die nicht aus einer Familie mit Geld kommt –, aber den Diskussionsbeiträgen nach zu urteilen, hört es sich auf jeden Fall so an. Ich nicke und tue so, als ob diese Dinge auch für mich ohne Belang wären.

Ich tue so, als machte es nichts, als das Mädchen aus einer Reihe vorne sagt, dass Leute, die Essensmarken beziehen, faul seien. Ich tue so, als wäre es egal, als jemand erzählt, er habe gesehen, wie jemand mit den Marken Wodka und einen Beutel Süßigkeiten gekauft hat. Ich nicke und lächle und versuche nicht zu zittern. Ich sage mir, es ist die Zugluft und mein durchweichter schmutziger Nicht-länger-Glückspulli.

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Das hier ist Kalifornien, und die Studenten sind nicht unbedingt für ihre konservativen Ansichten bekannt, sodass es sogar mehr Leute gibt, die das Konzept der Essensmarken verteidigen. Irgendwie gelingt es ihnen trotzdem, es so hinzustellen, als wären die Leute, die diese Form der Unterstützung beziehen, eine vom Aussterben bedrohte Art und dass die klügeren, besseren Teile der Gesellschaft ihnen Hilfe gewähren sollten, den weniger vom Glück begünstigten Primaten, die sich nicht um sich selbst kümmern können. Der Himmel bewahre mich vor Collegestudenten, die denken, sie könnten eine Welt retten, in der sie in Wahrheit gar nicht leben.

Ich bohre meinen Stift in die Tischplatte und halte den Mund.

Und dann hebt Blake die Hand.

Ich habe mir Mühe gegeben, nicht mehr zu ihm zu schauen. Ich habe versucht, nicht an ihn zu denken, weil ich immer noch sauer auf ihn bin. Aber er ist der goldene Junge des Seminars, und als Fred auf ihn zeigt, und er sich auf seinem Stuhl zurücklehnt, kann ich nicht nicht zu ihm sehen.

Blake ist groß und blond. Er hat einen leichten Bart – mehr als nichts, aber keinen Vollbart –, der an jedem anderen Studenten ungepflegt aussehen würde. An ihm sieht es richtig gut aus. Er hat mit dem College etwas später als die meisten anderen Studenten begonnen, und ehe er herkam, hatte er eine hochrangige Position in der Firma seines Vaters. Er blickt sich im Raum um und lächelt, restlos überzeugt davon, dass, was auch immer er jetzt gleich sagen wird, schlicht brillant sein wird. Auch alle anderen scheinen den Atem anzuhalten, glauben bereits das Gleiche.

Blake trägt zum Seminar Anzug und Krawatte. Lassen Sie mich ehrlich sein: Die meisten Collegestudenten, die sich in Schale werfen, sehen wie die letzten Trottel aus, als ob sie sich als Erwachsene verkleideten. Sie sehen aus, als läge ihnen so viel an ihrem Äußeren, dass sie Angst haben, sich zu entspannen. Im Gegensatz dazu wirkt Blake so, als hätte er das notwendige Geld, um sich gut zu kleiden, und dann noch Millionen übrig. Er muss sich nicht darum kümmern, was andere von ihm denken.

Ich vermute, man könnte ihn als gut aussehend bezeichnen, wenn man auf den Kontrast von edler Kleidung und leichter Unordnung steht.

Was bei mir garantiert nicht der Fall ist. Nicht heute.

„Also ich sehe das so“, erklärt Blake. Vorne legt sich Fred die Hand ans Kinn und nickt.

„Wir können die Wirkung diskutieren, die Essensmarken haben.“ Blake hat ein Billionen-Watt-Lächeln, das jeden einzelnen Computer mit genug Energie versorgen könnte, den die Firma seines Vaters je hergestellt hat. „Wir können uns streiten, ob so etwas wie Essensmarken die Menschen faul macht. Wir können über Anreizsysteme reden und über Geld. Und ich kann auch die verstehen, die sagen, dass wir mit all unseren guten Absichten eine gesellschaftliche Unterschicht schaffen, die auf immer im Teufelskreis der Armut gefangen ist, dass Menschen arbeiten müssten für die Wohltaten, die sie erhalten, statt dass man sie ihnen einfach so gibt.“

Eine Welle der Wut steigt in mir hoch. Mein Stift bohrt sich in das Papier.

„Aber“, fährt Blake fort, „setzen wir mal dieser Diskussion zuliebe voraus, dass das alles stimmt, was sind denn unsere Alternativen? Wir haben es mit Nichtstun versucht, im Stil Dickens, und wir wissen, was das gebracht hat. Egal, was wir tun, es wird immer eine Unterschicht geben. Die einzige Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, ist, wie wir sie behandeln und was das über uns aussagt.“

Oh, das ist die einzige Frage, ja? Komisch. Ich habe ganz andere Fragen.

Halt die Klappe, sage ich mir verzweifelt, aber es ist zu spät. Mein Mund scheint sich wie von selbst zu öffnen.

„Ach so“, höre ich mich sagen. „Also sind arme Leute faul und zum Scheitern verurteilt, aber wir sollten ihnen trotzdem helfen, damit du dir das auf die Fahnen schreiben kannst?“ Mein Gesicht wird ganz heiß, während ich spreche.

Blakes Augen weiten sich. Langsam – jede Sekunde scheint zu kriechen, übertönt von dem Schlagen meines Herzens – dreht er sich zu mir um. Er sitzt mir genau gegenüber, unsere Blicke treffen sich, und ich kann die Überraschung in seinem Gesicht sehen. Fast kann ich spüren, wie er meinen fleckigen Pulli betrachtet, meine verblichene Jeans. Ich bin ein Nichts für ihn.

„Sorry.“ Er klingt ehrlich verwundert, als überstiege es sein Vorstellungsvermögen, dass jemand nicht seiner Meinung sei, ganz zu schweigen davon, dass so ein Nichts wie ich das sein könnte. „Was hast du gesagt?“

Ich sollte den Kopf senken. Ich sollte wieder dazu zurückkehren, den Mund zu halten und zuzuhören, wie andere Leute über mein Leben reden. Aber das geht nicht. Das Einzige, was ich besessen habe, um die schlimmsten Konsequenzen von Murphy’s Law abzuwehren, waren mein Pulli und mein Aberglaube, und heute hat Blake meinen Glauben an beides vernichtet.

„Du hast gehört, was ich gesagt habe.“ Meine Stimme zittert. „Wann warst du je von Essensmarken abhängig? Wann musstest du je für irgendetwas arbeiten? Wer hat dir das Recht gegeben, um der Diskussion willen vorauszusetzen, dass arme Leute etwas Geringeres sind? Und wer, zur Hölle, bist du, zu sagen, dass das einzig Wichtige sei, nicht ob die Leute verhungern, sondern welches Urteil die Welt über die Reichen fällt?“

Sein Gesicht wird ganz weiß. „Ich arbeite“, sagt er. „Ich arbeite hart. Es ist nicht leicht …“

„Es ist nicht leicht, Adam Reynolds’ Sohn zu sein“, beende ich den Satz für ihn. „Wir wissen alle, wie hart du arbeitest. Dein Dad hat es schließlich der ganzen Welt erzählt, als er dir im Alter von vierzehn Jahren die Verantwortung für den Interface-Bereich übertragen hat. Ich bin sicher, dass du viele Stunden damit verbracht hast, an einem Schreibtisch zu sitzen und den Ruhm für das einzustreichen, was andere getan haben. Es muss wirklich schwer sein, einen Teilzeitjob zu behalten, den dir dein Vater gegeben hat. Ich wette, es hat dir praktisch keine Zeit gelassen, deine Millionen von Dollars aus Aktienoptionen auszugeben. Hey, ich glaube, ich habe mich geirrt. Du weißt, wie es ist, etwas als Gegenleistung für nichts zu bekommen. Du bist sogar ein echter Experte darin.“

Er presst die Lippen aufeinander.

„Aber das macht dich noch lange nicht zu einem Experten für Armut“, erkläre ich. „Ich war letzte Nacht bis Mitternacht wach. Ich wohne fünf Meilen von hier, weil ich es mir nicht leisten kann, in Berkeley zu leben. Ich brauche fünfundvierzig Minuten für den Weg hierher. Wie lange hast du gebraucht, bis du deinen BMW auf dem Parkplatz des Kanzlers abgestellt hast?“

Er sieht mich mit weit aufgerissenen Augen an. „Es …“ Er schüttelt den Kopf. „Es ist kein BMW.“ Als sei das ein ausschlaggebender Punkt in dieser Diskussion.

Vorne durchwühlt Fred, der bemitleidenswerte Kursleiter, die Papiere vor sich nach dem Sitzplan.

„Es ist wirklich sehr großmütig von dir zu sagen, es sei egal, ob die Leute denken, meine Eltern seien faul“, halte ich ihm vor. „Aber es sind nicht deine Eltern, und dein mildtätiges Statement mit der Annahme zu beginnen, dass meine Familie weniger als menschlich sei, ist wirklich ganz, ganz schäbig.“

„Hey“, mischt sich Fred ein. „Hey, äh …“ Er späht auf den Plan. „Wir sollten wirklich nicht persönlich werden oder andere angreifen, äh …“ Er kneift die Augen zusammen. „Äh.“ Fred nennt alle Studenten beim Vornamen, aber mein offizieller Name überfordert ihn offenbar. Er zuckt die Achseln und macht weiter. „Wir wollen beim Thema bleiben, Miss Chen.“

„Er ist zuerst persönlich geworden.“ Meine Stimme bebt. „Ich bin dieses Thema. Mein Vater hat seinen Job verloren, als ich gerade ans College gekommen war. Wenn meine Familie damals keine Essensmarken erhalten hätte, hätte ich mein Studium abbrechen müssen.“ Ich werde nicht weinen. Nicht vor allen, und vor allem nicht vor Blake. „Keiner von euch hat eine Ahnung, wovon er hier spricht. Ihr wisst nicht, wie es ist, in einen Laden zu gehen und mit Marken zu bezahlen. Ihr wisst nicht, wie es ist, auf die Kleiderspenden der Heilsarmee angewiesen zu sein und zu hoffen, dass man da etwas findet, was passt und was einen unter den anderen nicht auffallen lässt, die in einer Woche mehr Taschengeld bekommen, als man selber braucht, um die eigene Familie zwei Monate zu ernähren.“ Ich starre Blake finster an.

Blake schaut weg. Ein echtes Plus – und das ist kein großes Plus – ist, es sieht ganz so aus, als müsste ich mir keine Sorgen machen, dass Blake mich anlächeln könnte.

„Und das ist der Grund, warum das Thema mich persönlich betrifft“, erkläre ich. „Wir sind für euch unsichtbar, außer, wenn ihr uns sagen wollt, was wir zu tun haben. Weißt du was, Blake? Niemand hier würde sich dafür interessieren, was du zu sagen hast, wenn deine Familie von Essensmarken leben müsste. Versuch doch mal, mit mir zu tauschen. Du könntest das nicht durchhalten, keine zwei Wochen.“

Blake sieht mich immer noch nicht an. Doch die Spitzen seiner Ohren färben sich rosa, und er presst die Lippen zu einer ärgerlichen Linie zusammen.

Niemand sieht mich an. Sie weichen dem Blickkontakt mit mir aus, als sei ich irgendein tollwütiger Hund, der eingeschläfert werden muss. Und das ist der Moment, in dem ich begreife, wie viele Leute genau Zeugen von dem hier sind. Wie viele meiner Kommilitonen verlegen auf ihren Smartphones herumtippen, die sie unauffällig unter dem Tisch in der Hand halten.

Ich kann fast spüren, wie um mich herum die Facebook-Posts aufploppen.

ZOMG. Ein Nobody hat gerade Blake Reynolds fertig gemacht.

LOL Hast du gehört, sie hat von Essensmarken gelebt?

Ich sehe an mir herab, auf meinen fleckigen Pulli. Sie ist angezogen wie eine Obdachlose, kein Scheiß.

Binnen Minuten wird es sich im ganzen Internet verbreitet haben.

„War’s das, Miss Chen?“, fragt Fred sarkastisch.

Ich hyperventiliere fast vor Panik, aber dann merke ich, wie albern ich bin. Das Gute daran, Tina Chen in Berkeley zu sein, ist, dass ich nicht auffalle, mich durch nichts von den anderen Dutzend Tina Chens hier unterscheide. Ich kann mich aufführen, wie ich will, ich bin nicht googlebar. Ich senke den Kopf, lasse mir das Haar ins Gesicht fallen wie einen Vorhang.

Die Hand von jemand anderem ist in der Luft. „Ich denke, es ist wirklich unfair Blake gegenüber“, meldet sich eine Stimme von vorne. „Wir wissen alle, wie er und sein Dad schuften. Alles, was sie haben, haben sie sich hart erarbeitet.“

Fein. Sie wollen mich nicht als Mensch zur Kenntnis nehmen. Im Grunde hat sich nichts geändert. Ich habe weder die Zeit noch die Energie, mir daraus etwas zu machen. Aber offensichtlich ist die Stunde zu einer Abstimmung über Blake geworden, und jetzt muss jeder seinen Senf dazugeben.

„Ich finde die Tap-to-Call-Funktion auf meinem Tempest wirklich klasse“, wirft ein anderes Mädchen ein. „Es ist genial. Blake verdient alles, was er hat.“

So geht das ein paar Minuten lang. Ich schreibe während des Debakels fleißig mit: Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße, Mist, Mist, Mist, Scheiße, Scheiße, notiere ich in meiner besten Schönschrift in mein Heft. Alle – Fred eingeschlossen – überschlagen sich förmlich dabei, zu erklären, wie großartig Blake ist. Und dann ändert sich der Ton.

„Ich denke, manche Leute müssten aufhören, anderen die Schuld daran zu geben, wie es ihnen geht. Wenn manche Leute aufhören würden, Energie darauf zu verschwenden, das Opfer zu spielen und stattdessen anfingen, etwas dagegen zu tun, würden sie es im Leben viel weiter bringen.“

Ich sitze mit hochgezogenen Schultern da, wappne mich für Schlimmeres.

„Hey“, ruft Blake scharf.

Er ist keinen Meter von mir entfernt. Ich werde ihn nicht ansehen.

Sein Ton ist eisig. „Es reicht. Kommt, Leute. Genug von dem Scheiß. Sie hat recht. Wir wissen alle, dass ich in der Vetternwirtschaftslotterie das große Los gezogen habe. Ich bin kein Experte, und wenn ich etwas Dummes gesagt habe, dann bin ich froh, wenn sie sich die Mühe macht, mich darauf hinzuweisen.“

Stille folgt auf diese Äußerung. Vorne räuspert Fred sich, dem jetzt wohl auch gerade einfällt, dass er einen anderen Job hat, als Studenten in der Luft zu zerreißen. „Genau. Machen wir … äh, weiter.“

Und ich? Ich will keine Dankbarkeit für Blake empfinden. Ich hasse es, dass niemand mich als menschliches Wesen gesehen hat, bis Blake es ausgesprochen hat. Und wenn ich den Kopf leicht zur Seite neige … Ich hasse es, dass er mich anschaut, mir stumm zunickt, als habe er mir die Erlaubnis erteilt, ihn zu kritisieren.

Ich brauche seine Erlaubnis nicht.

Nachdem der Kurs vorbei ist, lasse ich mir Zeit, meine Sachen zusammenzupacken, damit ich auf dem Weg aus dem Raum nicht so tun muss, als hätte mir das alles nichts ausgemacht.

Das Mädchen vor mir steht auf und dreht sich zu mir um. „Weißt du“, sagt sie mit leiser Stimme, als wollte sie sichergehen, dass niemand sonst mithören kann: „Ich denke, du hast recht. Ich bin froh, dass du es gesagt hast. Ich habe mich nicht getraut.“

„Danke.“

Aber ich will nicht reden, und daher warte ich, bis sie geht. Ich überlege, ob mein Stift in die Vordertasche oder die an der Seite meines Rucksacks soll. Ich achte darauf, dass mein Collegeblock sicher neben meinen Büchern verstaut ist. Ich überprüfe den Reißverschluss. Zweimal.

Als ich schließlich gehe, ist der Seminarraum leer.

Der Flur draußen allerdings nicht. Einer aus dem Kurs ist noch da, und er ist der letzte Mensch – der allerletzte Mensch auf der Welt –, mit dem ich im Moment reden möchte. Er lehnt an der Wand, wirkt noch mehr wie ein Geschäftsmann als wie ein Student. Jetzt sieht er mich an. Seine Augen haben ein so intensives Blau wie das Meer an einem tropischen Strand. Sie lassen mich an einen Urlaub denken, den ich mir ohnehin nie leisten kann.

„Hey“, sagt er.

Ich bin nicht sicher, was ich darauf antworten soll. Meine Hände zittern noch. Ich denke nicht, dass ich es noch viel länger in seiner Gegenwart aushalte. Ich hätte von vornherein den Mund halten sollen.

Ich nicke ihm kurz zu und gehe weiter.

„Hey“, wiederholt er. „Tina.“

Das lässt mich stehenbleiben. Fred wusste nicht, wie er mich anreden soll. Woher weiß Blake Reynolds meinen Namen?

Langsam drehe ich mich zu ihm um. Vor heute habe ich nie mit ihm gesprochen. Vielleicht hat er jemandem während des Kurses eine Mail geschickt. Einem seiner … Leute. Jemand wie Blake hat doch Leute, oder? Er hat sein Auto, ohne mit der Wimper zu zucken, auf einem offiziellen Besucherparkplatz abgestellt. Eine Teilnehmerliste des Kurses zu bekommen, sollte da kaum ein Problem darstellen.

Aber Moment. Selbst wenn er meinen Namen von der Liste hat, würde er nicht wissen, dass ich Tina genannt werde. Er wüsste nur meinen richtigen Namen – Xingjuan Chen.

Ich schlucke.

Und dann tut er etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Er lächelt mich verlegen an. Dieses Lächeln ist so ganz anders als das selbstüberzeugte Grinsen, das er sonst immer zeigt, dass ich einen Schritt zurück mache.

„Tut mir leid“, sagt er.

„Was?“

Er zuckt die Achseln. „Du hast recht. Es steht mir nicht zu, zu erklären, es sei egal, was die Leute über jemanden wie dich sagen. Und ich hätte das im Keim ersticken müssen, ehe es zu einem solchen Shitstorm geworden ist.“ Er deutete mit dem Kopf zu dem Zimmer, aus dem wir eben gekommen sind. „Ich war nur überrascht.“

Er sieht mich an, als erwarte er, dass ich es mit einem Schulterzucken abtue, als sollte ich ihm jetzt auf die Schulter klopfen und sagen, es sei okay.

Aber das ist es nicht. Und dass er denkt, es könnte es sein, macht, dass ich mich noch schlechter fühle. Nichts an meinem Leben ist okay, und das kann er nicht ändern.

„Kann ich …“ Er holt tief Luft, und dann ist auch dieses selbstbewusste Grinsen zurück, als sei er sich seiner wieder sicher. „Kann ich dich auf einen Kaffee einladen oder so … als Entschuldigung?“

Er hält mir seine Hand hin, als sollte ich sie schütteln. Bei der Bewegung rutscht sein Jackettärmel – der am maßgeschneiderten Jackett aus grauer Wolle – nach hinten. Eine Sekunde, solange er die Hand ausstreckt, sehe ich dunkle Farbe an seinem Handgelenk, den Rand eines Tattoos, das allem widerspricht, was ich über ihn weiß.

Für diese eine Sekunde frage ich mich, ob ich es mir einbilde. Sein Leben war wie ein offenes Buch für die ganze Welt, seit sein Vater ihn im zarten Alter von zwanzig Monaten in einen Fernsehwerbespot gesteckt hat.

Alle wissen alles über Blake Reynolds, Wunderkind und Erbe von Cyclone Systems. Alles … außer, dass ich nie von dem Tattoo gehört hatte.

Ich mache einen weiteren Schritt weg von ihm, verschränke die Hände hinter dem Rücken.

„Lass mich etwas erklären“, sage ich. „Du darfst auf dem Parkplatz parken, der für Besucher des Kanzlers reserviert ist.“

Er schneidet eine Grimasse. „Ja. Das tue ich gewöhnlich nicht. Aber als ich hier angefangen habe, hat er … äh.“ Er bricht ab, als fiele ihm jetzt erst ein, dass es vermutlich nicht der günstigste Zeitpunkt ist, mich daran zu erinnern, dass der gesamten Hochschulverwaltung zweifellos schon das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn sie daran denken, für wie großzügige Spenden seine Anwesenheit hier stehen kann.

„Im Gegensatz zu dir“, erwidere ich, „habe ich eine Stunde zwischen diesem Kurs und dem nächsten. Wenn ich es in der Zeit nicht schaffe, eine meiner Aufgaben zu erledigen, werde ich heute bis zwei Uhr nachts aufbleiben müssen.“

Sein Lächeln verblasst.

„Es tut mir leid“, sage ich. „Du bist vermutlich ein ziemlich anständiger Typ. Aber ich habe keine Zeit für deine Entschuldigung.“

„Dann eben die Zwei-Sekunden-Variante: Es tut mir leid. Ich hatte keine Ahnung. Nächstes Mal gebe ich mir Mühe, es besser zu machen.“

Er sieht mich mit ernsten Augen an, und das verdammte Etwas, diese gespannte Bewusstheit in meinem Bauch macht sich wieder bemerkbar. Fast werde ich wütend, dass er nicht einfach geht, mich in Ruhe meinem Ärger überlässt. Nein, er muss mir das auch noch nehmen.

„Es tut mir leid, dass ich die Beherrschung verloren habe“, sage ich und wende mich zum Gehen.

„Tina.“

Widerstrebend drehe ich mich wieder um.

„Du hattest mit fast allem, was du gesagt hast, recht“, erklärt er. „Aber es gibt eines, bei dem du dich gründlich geirrt hast.“

„Oh?“

Er schenkt mir noch eines seiner Lächeln, und dieses scheint sich um mich zu winden, mich in einer Welle der Wärme zu erfassen. „Du hast gesagt, dass ich Leute wie dich gar nicht sehe.“ Er senkt die Stimme, und seine Augen sind von einem erbarmungslosen Blau, das tief in mich dringt. „Das ist völlig falsch. Du bist nie unsichtbar für mich gewesen. Ich habe dich am ersten Tag gesehen, an dem sich unsere Wege gekreuzt haben, und daran hat sich seitdem nichts geändert.“

Ich weiß nicht, was ich darauf erwidern soll. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Wider mein besseres Wissen entflammt dieser Funke von etwas in mir. Eine Flamme züngelt, bereit, Feuer zu fangen.

Aber ich muss auf der Hut sein.

„Ganz im Gegenteil“, höre ich mich antworten. „Heute Morgen bist du auf dem Parkplatz dicht an mir vorbeigefahren. Du warst nur Zentimeter von mir entfernt. Und …“ Ich halte meinen Ärmel hoch, zeige ihm den Schaden.

Er zuckt zusammen.

„Darum meinte ich, als ich sagte, du würdest mich nicht sehen, das ganz genau so. Wörtlich.“

Er schloss die Augen. „Mist.“

„Es ist okay“, erkläre ich. „Daran bin ich gewöhnt.“